展覽

- 《土地.流雲—藝術駐村十年有成典藏展》

- 2025/04/11 - 2025/09/07

展覽簡介

池上,是台灣好基金會投入鄉鎮文化在地扎根的開始。在與鄉親們一起朝向「從米之鄉到藝文之鄉」的過程裡,2015年啟動的「駐村藝術家計畫」是重要的一步。

十年來,台灣好基金會邀請了48位藝術家,來到池上居住、創作,並與社區居民生活、互動,貼近土地,為小鎮帶來新的激盪,讓文化藝術深深浸潤池上。藝術家在農民的彎腰、拾穗中重新找回「人」、「土地」、「手作」的價值,感受天地大美及四時節氣的變化;池上鄉親學子也從藝術家的創作裡,看到故鄉的美好與純淨,更為珍視天地自然賜予的禮物。

《土地.流雲—藝術駐村十年有成典藏展》邀請策展人倪又安為「駐村藝術家計畫」作十年成果的整理,他以「寫真景」、「化流形」、「靜觀一隅」、「兀自低吟」子題,展現駐村藝術家們在池上的看見。

點滴凝聚的美,在池上的《土地.流雲》間。歡迎您,來到池上穀倉藝術館,為美的十年積累做見證。

【策展人 /倪又安】

「土地.流雲」這一展覽名稱,出自我幾次去池上旅行、寫生的經驗。春節前後一段時間,在稻田準備耕種前,農民常常會開著大型的翻土機把深褐色的土壤翻過一遍,翻過的土不會很平整,而是有著類似齒輪的痕跡,造成凸起與凹陷。有時土塊或泥濘中還留下東倒西歪的枯草與青草,在風中搖曳著細細的身形,儘管不久插秧它們都會沉於泥水,但當下似仍訴說著生命力的頑強。

陷下去的田地,一陣雨,便形成各種形狀不規則的小水窪,有深有淺。雨停了,天或陰或晴,水面時而清澈如鏡。若是步入田中,低下頭觀察腳邊濕軟的泥土與水窪,便會看到水鏡映照出天空的美麗雲彩。

十年來,台灣好先後邀請48位藝術家參與了「池上藝術村」駐村計畫。池上豐厚的自然與人文,如沃土般源源不斷供給創作養分。藝術家到來、停駐,帶著或隱或顯的轉變,然後離開。相對於池上這片土地的穩定,他們即似連續而形態不定的流雲,反饋出來的面貌與內容變化多端,具有各自與池上的共振頻率與親切記憶。這次的十年有成典藏展,將駐村捐贈作品分為「寫真景」、「化流形」、「靜觀一隅」、「兀自低吟」四個概念不同卻可彼此對照的子題,試圖透過作品的整理與解讀,呈現「十年有成」的豐厚成果,並彰顯池上地方與「台灣好基金會」共築共好的文化理想之美。

【策展人簡介】

國立臺灣師範大學美術學系藝術學博士,現為華梵大學美術與文創學系副教授。以本名及筆名安懷冰發表文章與策畫展覽。

藝術家簡介

- 林銓居

駐村時間:2016.04

1963年生於台北縣萬里鄉,1990年畢業於中國文化大學美術系,隨後赴北京中國藝術研究院進修,並於2003年獲得美國Goddard College的跨領域藝術碩士學位。早期他曾擔任《典藏雜誌》的執行編輯,並開始從事繪畫與寫作。其創作形式多樣,涵蓋繪畫、地景藝術、行為藝術、動畫及寫作等領域。最初的作品多以鄉村農田為題材,但來到池上後,他不再刻意描繪稻田,而是順其自然地捕捉山脈間時間的流動與雲的變化。駐村期間,他創作了當時為止最大幅的油畫作品,展現了他對大自然與時間的深刻關注。

- 連明仁

駐村時間:2016.07

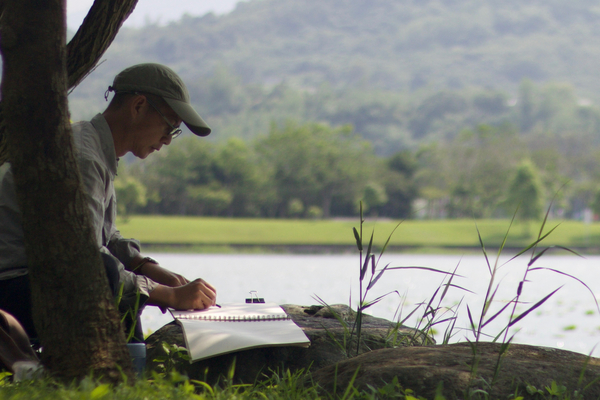

1965年生於台北市,畢業於東海大學美術系,臺灣師範大學美術學系研究所。2023年從復興商工美術科專任教師退休,目前是復興商工兼任教師,及中華亞太水彩藝術協會成員。平時投入教育工作的連明仁,能創作的時間相對有限,在2016年暑假,來到池上藝術村駐村的一個月中,讓他暫時離開熟悉又急促的台北步調,沉浸在花東縱谷的寬闊與緩慢,帶著畫具四處寫生,享受著紀錄眼下風景的安靜與快樂。

- 葉海地

駐村時間:2017.02

1978年於香港出生的葉海地 (Heidi Yip),在加拿大Toronto成長,高中進入藝術學校主修繪畫與攝影,大學就讀Ontario College of Art & Design,主修繪畫,留學義大利佛羅倫斯並旅居紐約。豐富多元的成長歷程,開啟她日後十多年的旅行生活。她的創作也隨著到不同地方旅行,而受各種啟發。2006年首次到訪台灣東部,被東海岸的自然風貌與古老文化所吸引,同時也開啟了藝術家對這個島嶼的創作對話。在池上駐村一個月期間,她遠離太平洋海潮起伏,進入屬於縱谷山線所帶來的另一種生活氛圍,是人與人,土地之間的感情連結。

- 鍾舜文

駐村時間:2017.08

出生於高雄美濃笠山山腳下,為客籍作家鍾理和之孫女,畢業於東海大學美術研究所,主修膠彩。受到祖父的影響,關注農民與土地,這樣的情感深植於她的血液中。其作品多藉由細膩的筆調與精密的形態描寫,傳達出個人與「生活對象」間的親密感。在池上駐村期間,樂於感受土地與人的溫度的她,透過自己獨特的觀點,認真觀察、感受、紀錄池上的自然風景及人情。

- 簡翊洪

駐村時間:2017.11

1988年出生於宜蘭,畢業於台北藝術大學美術學系碩士班,目前工作、生活往返於台北和宜蘭。其創作多為水墨媒材,常以全裸男性為主角,投射自身的情感經驗。畫面構圖刻意近似或挪用傳統中國繪畫,以簡潔的勾勒和淡雅的設色,營造出看似平淡如水、卻是情慾洶湧的情愛。在池上駐村時,他騎著機車到處尋找靈感與畫面,不管是夜晚的稻田或田埂中的樹等。過去多以人物描繪為主的他,也在大坡池第一次嘗試風景畫。他提到:「過去畫山水都是平面的,但在池上可以感受到山水在你的面前,更具立體感。」

- 鹿向夷

駐村時間:2018.04

鹿向夷以膠彩的藝術基礎,透過社會參與,做藝術實踐。她運用來自大地的岩、泥、胡粉、礦寶石等膠彩素材,探討風土與人記憶的關聯。2018年4月受邀池上駐村,於隔年發表【池上半夏】個人創作展。駐村初期,帶領國立彰化師範大學美術學系學生清晨下田除草,體會身體勞動的在地連結。完成駐村後,贈與池上的作品,運用膠彩現代技法表達山中空靜無人的意象,也是較少駐村藝術家關注的池上景觀。

- 池上鳳珠

駐村時間:2018.05

本名張鳳珠,1975年生於台東池上,現工作生活於台灣。1997年起從事部落研究,曾行旅印尼伊利安島、亞馬遜叢林、多明尼加與非洲等地區的原始部落進行考察與探索。池上鳳珠的藝術饒富女性情韻,透過細膩的色彩與筆調,反思自然、環境與生命的關係。駐村期間經常到戶外寫生,也常常與在地居民交流。長年旅居在外,重新回到家鄉,帶給她很多創作的想法。在創作方式上沒有給自己任何局限,主題來自她在池上所感受到,這片土地本身的養分、天候、水分等條件,與作物交織出的各種充滿生命力的畫面。

- 張蒼松

駐村時間:2018.06

生於台中后里,1985年畢業自東京寫真專門學校報導攝影科藝術組。多年來,張蒼松為了貫徹「結合報導文學和攝影,映現困阨中人性之美」的信念,長期追蹤報導精神病院、九二一大地震受災家族、樂生療養院保留運動與國賠訴訟等對象。張蒼松在1994年公開倡議設立攝影美術館的必要性,是「國家攝影博物館」的核心推手之一,曾多次策展並於《中國時報》開設「攝影家映像館.張蒼松專欄」。他2018年6月開始駐村,並主動將一個月的駐村時間延長為三年蹲點計畫,希望透過數十趟往返拍攝的過程,深刻體察農民的耕作日常、池上的晨昏變化與縱谷四季更迭之美。

- 陳俊華

駐村時間:2018.07

1978年生於桃園大溪,現定居台南,從事藝術創作。陳俊華擅長水彩及油畫,融合西方古典寫實及東方筆墨韻味來表現台灣自然風景中的靈性氛圍。以前他自己有時候也會到東部寫生,但因為工作與距離的關係,都不能停留很久。因此這次把握駐村時間,帶著妻小,以池上為中心,駕車深入各美景深處,蒐集創作資料,進行水彩寫生。陳俊華非常喜歡花東縱谷的風景,在縱谷間遊走有著被兩座山脈深深環抱的幸福感,清澈的小溪、美麗的石頭、翠綠的山林、綿延的稻田,還有那雲霧天光的快速變化帶來的絕美驚喜!

- 蔡鎮澤

駐村時間:2018.12

1993年出生於南投埔里,畢業於國立清華大學藝術與設計學系碩士班。專長油彩繪畫,創作上一直關注人與環境相對應的生活模式。蔡鎮澤來到池上,時間與生活變得緩慢進行,能花上一整天觀察路旁的變化,用速寫簡化街道成了許多線條,即使景物不會有所變動,但光線卻戲劇性地投射在眼前,如果沒有慢下腳步,便會錯過這齣精采的表演。

- 吳耿禎

駐村時間:2019.01

1979年生於台南,現生活於台北。吳耿禎的紙創作,帶著神秘與原始意象,古樸與靈巧俱在。紙的裁剪,如同一種召喚,鏈結著遠古與未來。藉由心手的勞動,傳遞人本精神,靈魅與母性。

畢業於建築系,喜愛詩歌,時常跨足劇場合作,並曾執行多項藝術社群計畫。曾獲雲門舞集流浪者計畫。誠品書店首位Young Talent Artist計畫藝術家。法國Louis Vuitton 藝術首獎。作品典藏於Meta、德意志銀行、Hermes、驕陽基金會、國立台灣美術館等。

- 劉文瑄

駐村時間:2019.03

目前於台北創作、生活。2007年於美國舊金山藝術學院畢業後,進入紐約市立大學杭特學院藝術研究所。劉文瑄的作品曾於各大美術館展出,包括雪梨白兔美術館,北京中國美術館、布達佩斯路德維格當代美術館、荷蘭CODA美術館、首爾 OCI 美術館等。另曾參與蘇格蘭格蘭菲迪藝術家駐村計劃、巴黎西帖國際藝術村。劉文瑄習慣以塗畫(Drawing)般開放自由的狀態進入藝術創作,過程中她將日常生活的身心靈感知經驗,與當下所接觸的環境、事物遊蕩撞擊,激發一連串的「對話」與內心觸動,創造出與萬物相連共感的詩意情境。

- 范思琪

駐村時間:2019.04

1983年生於新竹,畢業於國立台北藝術大學美術創作研究所,現創作及居住於新竹。范思琪的作品多為單純的光影,或是重複堆疊的筆觸,沒有太多華麗的外表與誇大的尺幅。她善用隨手可得的原子筆與紙,透過畫線堆疊,在動靜節奏裡慢慢探索,重新找到自我與世界連結的方法,並回歸到創作的本質與初衷。於池上駐村期間,她除了延續個人具代表性的光影表現外,也有感於當地自然景觀之特質,在畫面上融入了溫暖厚重的縱谷山景元素,以及陽光擁抱靈魂所產生的安適自在,展現出另一種語言風貌。

- 吳曉菁

駐村時間:2019.05

出生於台中東勢,2015年取得東海大學美術研究所碩士學位,同年於東海大學藝術中心舉辦「一室花靜好」個展。吳曉菁曾在國立歷史博物館、台中華瀛藝術中心、南鯤鯓代天府藝術中心等地展出。她的創作以東方媒材為主,以自然中的花卉植物、昆蟲與生活中的簾幔、擺設為題材,用緩慢悠長的畫風,打造一隅簡靜的心靈空間,並反思現代社會的紛擾與奔忙。在池上駐村歲月中受到美景與環境感召,她選擇用毛筆描繪若即若離的山與雲、飽滿的稻穗、靜默的磁磚、豐盛的果實,述說她與萬物對話的細緻溫潤的情感。

- 馬克·尼爾森

駐村時間:2019.05

馬克·尼爾森(Mark Nilsson)2010年畢業於美國紐約州立大學帕契斯分校。2011年獲紐約藝術基金會補助,赴歐洲參加兩個駐村計畫。2012年,他在紐約曼哈頓西53街以為人畫肖像維生,2014年起展開歐亞旅行與創作,並自學中文,目前往返於紐約與台灣。馬克·尼爾森的繪畫充滿矛盾美感,形體如爆發般無序噴發。他自述創作猶如「翻箱倒櫃」,永遠處於破壞與重建的危險平衡中。他坦言:「我的作品從不精心安排佈局,沒有謹慎構建,沒有任何邏輯可循,只有創作過程中的苦苦追尋。」來到花東縱谷,他在池上留下了創作的印記。

- 牛俊強

駐村時間:2019.07

1983年生於屏東,畢業於國立台北藝術大學科技藝術研究所,從事錄影、複合媒材等創作,目前為實踐大學媒體傳達設計學系副教授。其作品曾參與國內外影展,並獲頒第 53 屆美國休士頓國際影展最佳實驗電影、金穗獎最佳實驗片等獎項。牛俊強善於體察潛在無形的事物,諸如歸屬感、人與人之間微妙的牽連、盲與神性、消失與存在,這些經驗讓他在面對池上的山脈、雲海、黑夜時,產生更幽微的解讀。他看見:身體在休耕的泥土間釋放焦慮與匱乏,在山腳下辨認無常與永恆,在無限延展的時間中找到靜謐的生命循環。

- 葉仁焜

駐村時間:2019.10

1984年生於桃園,畢業於國立台北藝術大學美術創作碩士班。作品被國立台灣美術館、雪梨白兔美術館等多家美術館收藏。葉仁焜的創作融合傳統水墨與膠彩畫的媒材、技法,描繪城市空景,探索人與城的關係,挖掘生活空間中的情感記憶,闡述都市的虛無與寂寥。自2008年起,他專注描繪廢墟與建築,凸顯水泥質地,呈現閒置空間的巨大孤獨感。其畫作透過觀者視角、超現實的構圖與空間錯置,詮釋大都會為「非家」與「失落」的場域,同時喚起既熟悉又疏離的夢幻般的迷離詩意。

- 王新蓮

駐村時間:2020.03

早年為知名音樂人,長年旅居美國,2019年返台定居,次年於池上藝術村駐村,並於2021年擔任台東池上鄉文化藝術協會藝術總監,現居池上。王新蓮的抽象書法創作核心在於摒除對錯、放下框架,相信直覺之美與無限可能,讓心靈自由揮灑,如「詩意流動」,不拘東方或西方,恣意自在。在池上的創作過程中,她找回與家鄉的深刻連結,從土地汲取溫柔力量,剔除尖銳的稜角,獲得平靜與安穩。談及藝術生涯,她形容音樂是「遙遠的回聲」,文字如日記般親密陪伴,而視覺藝術是無法定義、鮮活變化的全新篇章。

- 李屏宜

駐村時間:2020.07

花蓮人,1985 年生,畢業自國立台北藝術大學美術創作研究所版畫組。李屏宜的創作旅程從自己、從家出發,從個人記憶到品味堆積、從飼養陪伴到種植花開,從收集的習性到潛意識的神祕幻想,記錄生活中大大小小的故事。她的木刻版畫以單版複刻技法層層堆疊,呈現出細緻雋永的韻味,色彩溫潤多變。2020 年來到池上駐村,面對動盪的大疫之年,她更積極地內觀自我,反芻昔日在東部淨土的成長與生活記憶,珍視花草樹木所賦予的能量,諦聽山脈與稻田的寧靜,在創作與生活中,尋找美好的沉潛時光。

- 張宏彬

駐村時間:2020.10

國立台灣師範大學美術研究所畢業,中華亞太水彩藝術協會正式會員,曾任私立復興商工美術教師。他的創作多以自然生態結合人造物件為主題,畫中常見透明溫室、窗景或建築一隅,經由細膩筆觸與色彩渲染,呈現出恬淡且富涵深意的景致。近年來,張宏彬的創作從客觀寫實轉向心象表達,構圖上減少寫生與人造物比例,並大面積運用層次豐富的綠色,象徵大地生機。他認為,創作是回歸初心與建構真實自我的途徑,應超越表象,復歸樸素,最終透過繪畫延伸人生境界的永恆性。

- 曾建穎

駐村時間:2020.11

1987 年生於南投,2013 年畢業於國立台北藝術大學美術創作碩士班,目前在台北工作及生活。曾建穎的作品以水墨重彩與陶塑為主,運用傳統媒材融合當代形式,透過身體感官形貌探討當代社會中的衝突與精神性。他擅用細膩的線描和堆高技法增強視覺感,亦融入膠彩的自然特色,彩度飽和鮮豔卻協調。他的繪畫以人物表情姿態和環境物件展現個體,在大眾文化的違和情境下,畫面中精美細膩的場景,其實隱含殘酷、荒謬與虛無的元素,突顯個人所感受到的社會潛在暴力,並試圖在精神與物質之間,思索人存在的意義。

- 劉振祥

駐村時間:2021.04

1963年生,資深攝影工作者,二十歲即舉辦首次攝影展,從此職涯與攝影密不可分。自1987年起專注於表演藝術紀錄及電影劇照拍攝,多次舉辦個展、參與聯展,作品廣受美術館收藏。解嚴前後臺灣社會運動興起之時,劉振祥擔任攝影記者,奔走於各抗爭現場,記錄民主化進程的陣痛。他善於捕捉人性的多面情緒,從吶喊到孤寂,從憤怒到惶然,被攝影前輩張照堂形容為「八眼蜘蛛」那般敏銳。他的攝影作品收錄於《臺灣有影》、《前後:劉振祥的雲門影像敘事》等書,並以精湛的舞者動態捕捉,獲得吳三連獎肯定。

- 彭賢祥

駐村時間:2021.10

1968 年出生於苗栗,台南藝術學院造形藝術研究所碩士,現居台中。彭賢祥早期多聚焦客家族群的在台歷史與文化脈絡,並創作大型複合媒材繪畫,代表作品為「家族系列」。近年來轉趨抽象繪畫探索,在非具象語彙中流露濃厚的東方美感特質。「石頭系列」是彭賢祥 2021 年在池上駐村時實驗的新系列,他將平時在素描本塗塗畫畫的造形放大,媒材不變,用鋼珠筆一筆一畫地畫在水彩紙上。其中巨石背景轉化為彷若山水的空間結構,但又以非山水的抽象語彙表現,更能遊走在「抽象」與「古典」兩種不同形式的互通性。

- 劉永仁

駐村時間:2021.12

池上人,文化大學美術系及義大利米蘭 Brera 藝術研究院畢業。1990至1998年間旅居義大利,從事藝術創作、研究與報導。曾任國立台灣藝術大學美術學系兼任助理教授以及台北市立美術館副研究員。劉永仁早期繪畫實驗以池上縱谷山水為內心雛形,野逸的風貌印記在他漫長四十年創作生涯中,蜕變成一種內在能量的特質。劉永仁的創作以「呼吸概念」為思考,呼吸為地火水風之一,具有時間性延續。他從時間軸上複視縱谷半世紀景貌浮沉,畫出心境底層和生命深處的演化,使他的作品充滿著荒疏的原始力量。

- 蔡育田

駐村時間:2022.01

1968年出生,東海大學美術系畢業,他致力於探索藝術在時空中的定位,透過作品傳遞善理念,體現人與環境互動的微妙關係,並以創作串起慈悲的珍珠。2020年以大型雕塑《水做精神玉作魂》榮獲義大利國際設計大賽 A' Design Award and Competition 藝術類白金首獎,成為台灣首位在此類別中奪冠的藝術家。2023年於美國紐約曼哈頓紐約藝術博覽會(ARTEXPO NEW YORK)展出「居心流(Flow with the Spirit of Water)」系列雕塑作品,並榮獲最佳雕塑獎(Best Sculpture Award)。

- 林柏樑

駐村時間:2022.02

1952年出生於高雄,目前扎根台南。長期以攝影關心社會議題,擅長紀錄台灣的人文地景與民間文化,影像風格溫暖且具有穿透力,是台灣重要的紀實攝影家。席德進為其重要啟蒙恩師,影響一生創作態度甚鉅。林柏樑曾在《皇冠》、《中國時報》、《人間》等媒體任職,更曾獲得吳三連獎肯定。他說過:「我不只是按下快門而已,我必須等待我的血液和我的對象賦予彼此,還有照片,生命的那一刻到來,就在那一刻我記錄了現實。」他所拍攝的〈文學的容顏:台灣作家群像〉系列,堪稱登峰造極之作。

- 李賢文

駐村時間:2022.05

1947年生,專長水墨。1971年創立《雄獅美術》雜誌,並任發行人;該雜誌於1996年停刊,但其主持的雄獅圖書公司繼續出版美術文化圖書,直至2023年。五十二年間以提升台灣美術環境以及扎根美育工作為志業。中學時期即喜愛繪畫,成立師大附中寫生會。1992年起隨陳雲程、張光賓等名家學習書法,1996年後從書法進入水墨畫的學習與創作。以其豐厚的文化藝術素養,加上長期關注台灣自然環境之變遷,熱衷以水墨寫生,一遍遍攀登台灣各大山嶽,匍匐大地作畫。清曠的文人筆墨,摻以西畫造形,畫中透露出不同於傳統山水畫的清新氣息。

- 石晉華

駐村時間:2022.05

石晉華在台灣觀念行為藝術領域中,具有歷史性的角色。1964年出生於澎湖馬公,2024年逝世。因患有幼年型糖尿病,從高中開始日復一日監測、紀錄身體狀態並注射胰島素,這些經驗迫使他時時面對生存的嚴苛情境,他對待身體猶如一個他者與工具,透過觀念藝術的規範性實踐,提煉出非凡的精神性。作品典藏於國立台灣美術館、台北市立美術館、高雄市立美術館、澳洲雪梨白兔美術館等美術館。2017年曾於高雄市立美術館舉辦大型個展「線──石晉華當代宗教藝術展」。

- 綦宗涵

駐村時間:2022.08

熱衷水彩與壓克力的藝術家,1996年新北中和出生,中華亞太水彩藝術協會理事,國立台灣師範大學美術研究所碩士,主修西畫。目前以畫室教學與藝術創作為業,因有親戚老家在池上,從2016年至今,便來回池上寫生創作。綦宗涵擅長在畫面之中利用色塊安排與平面化的經營,內化心中之情感,進而表現簡化的取捨與深度,並探討即刻的情緒變化與主客觀風景的連結。

- 劉致宏

駐村時間:2022.09

藝術工作者,工作與生活於臺北及日本。劉致宏近年的創作持續關注當代生命經驗的捕捉,以凡常的角度建構敘事視野。創作類型含括繪畫、陶瓷、裝置與地景、影像、印刷出版等。近年積極參與國內外藝術進駐及個展,足跡遍及歐洲、亞洲及大洋洲,並透過駐地創作,以各類型藝術計畫進行在地脈絡連結的積極實踐。作品曾獲國立臺灣美術館、臺北市立美術館、國內外機構典藏,並曾獲「世安美學獎」、 「桃源創作奬」首獎、「臺北美術獎」優選等肯定。

- 林義隆

駐村時間:2022.11

畢業於國立台北藝術大學美術研究所,主修版畫,現居住與工作於台北。林義隆以銅版凹版蝕刻為主要創作手法,作品透過日常觀察與奇想建構屬於自身的宇宙觀。曾榮獲文化部遴選 2018 台北藝術博覽會「Made In Taiwan新人推薦特區」藝術家、「2020桃源美展」版畫類第一名、「2022中華民國國際版畫雙年展」入選。作品亦被國立台灣美術館、文化部藝術銀行、宜蘭美術館等機構典藏。

- 黃璟

駐村時間:2023.01

1997年生,於苗栗三義丘陵裡成長、生活與創作,畢業於東海大學美術系。在成長的旅途中,總有龐然而親切的山和濃密悠然的霧在身旁,不知不覺間開啟對自然的好奇、嚮往與探索,透過畫面分享天地山水的豐盛、深邃與美好。2023年霧的系列萌芽,像一切故事的序曲。來到池上駐村,有緣經歷一場縱谷平原的朝霧。霧中,所有可能撲面而來,豐盛的應接不暇,只留下一個印象。記憶中朝霧朝我襲來,聲勢浩大,回過神已經把整片大地都籠罩;記得藍色的濕潤與沁涼裏,挾著第一道朝陽的絲絲暖意;還記得在大霧的朦朧中,晨光在鏡面水田上映照出閃閃躍動的光芒,此刻我也想是一滴水,在朝霧中…

- 阮璽

駐村時間:2023.03

生於台北,為攝影創作者,TEDx、學學、三影堂、阮義忠台灣故事館等教育機構以及大專院校攝影講師、評審,亦擔任《觀弱音》podcast主持人、2020年教育部全國美感素養提升計畫講師,以及2021年台北醫學大學駐校藝術家等職。2015年以來,於台灣、香港、中國大陸、日本等地個展與聯展數十次,參與攝影講座與教學四百多場。

- 陳睿淵

駐村時間:2023.03

1989年生於馬來西亞馬六甲。2008年來台灣求學,2015年完成東海大學美術研究所創作組碩士學位。現以創作為重心,往來於台馬兩地。陳睿淵的創作以風景為主軸。在台灣十來年歲月,他凝望這片熟悉與陌生彼此消長的大地,擷取生活中反覆經歷的現實片段,以輕盈的顏料堆疊成不真切的風景。

- 徐明豐

駐村時間:2023.06

1962年出生於苗栗,2011年台灣藝術大學版畫藝術研究所畢業,現為豐喜堂版畫工坊藝術總監。幼時成長於台東鹿野瑞源,國中畢業後北上工作,因緣際會接觸到版畫而產生興趣,進而踏入藝術創作領域。1985年起參加「全國年畫徵選」大賽,連續六年奪得首獎肯定。近年來,徐明豐嘗試多元複合媒材,結合漆畫與油畫,打破版畫固有的界線,題材上則轉向抽象風景,以反覆疊印、塗抹乃至消除的手法,塑造強烈的現代視覺感與層次。

- 黃青木

駐村時間:2023.07

青木Aoki,本名黃敏欽,台中清水人,國立台灣師範大學美術學系博士班修業中,擅長膠彩、水墨、水彩及素描的創作方式。他的膠彩畫以草叢為主題,探索現代人與自然的關係,並在過程中研究自然對象、影像與畫作三者之間相互辯證與融合的可能性。近年來迷戀「光」的呈現,相較於2011年開始的叢綠系列作品,新的系列加入更多元素,如黃色、橙色的礦物顏料,另用金箔、銀箔來描繪陽光,象徵心靈豐腴的意象。

- 張家荣

駐村時間:2023.09

現為國立臺灣師範大學美術系博士候選人、玄奘大學專任教授,並擔任中華亞太水彩藝術協會副理事長。長年耕耘於藝術創作與教育領域,擅長油畫、水彩與複合媒材,風格融合感性筆觸與深層思辨。駐村期間執行《無所在計畫》,以田野調查深入池上生活,透過與居民的對話與文獻爬梳,串聯藝術家、土地與歷史。畫作轉化為心靈風景,帶領觀者進入多時向的池上記憶。作品中的大坡池融合歷史圖像與當代實景,呈現跨越時空的文化層次,讓人感受池上的靜謐與故事。

- 翁明崖

駐村時間:2023.10

金門人,國立台北藝術大學美術研究所美術創作碩士。擅長油畫、素描等創作媒材,題材主要為風景、人物、花卉和靜物,擅長以寫實技法細膩的傳達詩境。翁明崖曾於池上長住與創作一年,他體悟出自然空間的無限,傳達藝術實踐與人生情境的交融。

- 羅宇成

駐村時間:2023.11

曾就讀國立臺灣師範大學美術學系博士班創作理論組,擅長水彩藝術創作。其創作題材主要以「海」的各種意象為核心主題,擅長運用水分與顏料的融合,展現水彩獨特的透明感與流動性,使畫面營造出顏料的層次堆疊且有力量的視覺效果,帶給觀眾視覺上的對話與衝擊。

- 洪宇蕎

駐村時間:2024.05

1996年出生於台北,國立台灣藝術大學美術研究所畢業。洪宇蕎以木刻版畫為主要創作媒材,並將其重新轉換、拼貼,創造出更多元、立體的材質展現。她擅長觀察日常可見的水、植物、雲朵等自然景物,再提取為創作元素,嘗試在作品中傳達視覺上的「可觸摸之感」,期望能喚起觀者對於生活的感知、共鳴,甚至是對話。

- 鄭農軒

駐村時間:2024.06

1983年生於台北,畢業於國立台北藝術大學美術系。早年以抹除、塗改的人像繪畫,做出對於日常社交關係的自我詮釋。近期創作透過古典繪畫在藝術史各時期中樹立的敘事方法與造型模式,加以拼湊、模擬、重塑,製造猶如觀看舞台劇般的奇幻感,透過繪畫自體的述說,來尋找觀者與作品間有形與無形的距離,以及因為歷史時空等因素,致使台灣在接受西方藝術文明的間接途徑中,所產生的落差與不連續狀態。作品曾獲國立台灣美術館收藏,近年則於台北藝術博覽會、新加坡Instinc Art Space、台北誠品畫廊等空間展出。

- 周代焌

駐村時間:2024.06

1986年生於新竹,2012年畢業於國立台北藝術大學美術創作碩士班,2016年於台北市立美術館舉辦「崩解劇場」個展。從2011年〈全球寂靜〉、〈寂靜之外〉、〈前山〉系列到2025年發展迄今的創作,周代焌逐漸建構出屬於他這個世代特有的視覺經驗與想像,從平面繪畫轉化為繪畫裝置,延續過去創作中自然與人為介入之間的衝突,並透過探討台灣過往的產業史及地貌變遷,發展出穿越劇式的時間軸度。

- 孫福昇

駐村時間:2024.07

1968年出生於台中,東海大學美術研究所畢業。2017年起就讀國立台北科技大學設計學院博士班,現為國立頭城家商美術教師、大同大學媒體設計系兼任講師。大學與研究所階段主修水墨工筆,後投入陶瓷創作與研究領域。陶藝有別於其他媒材之處在於燒製過程,因此孫福昇在陶藝上的探索,便由電窯、瓦斯窯至柴燒窯循序而上,他並不刻意追求現代陶藝的造形表現,而是大多依循古代的器形,企圖透過現代柴燒技法控制落灰與火痕,增強釉色的變化與質感,呈現典雅的文人氣韻,其作品曾獲葡萄牙國際陶藝雙年展及鶯歌陶瓷博物館台灣陶藝獎入選。

- 陳又伃

駐村時間:2024.08

出生於艋舺,童年常與狗狗在清水祖師廟逗留玩耍,撒花瓣、吃麵茶,或在廟口享用清粥配滷豆腐與瓜仔肉,過著簡單又愜意的生活。大學期間熱愛油畫,畢業後從事博物館壁畫繪製,開始接觸更多元的材料與技法,創作方向逐漸轉向傳承與創新融合的表現形式。作品主題隨生命經驗而變化,創作過程以「好好生活」為核心,將藝術視為自我的反映。駐村期間透過身體感受環境,並以時間沉澱生活點滴,最終孕育出成熟而甜潤的藝術果實。

- 王玫玲

駐村時間:2024.10

1984年生於桃園,舊金山藝術大學美術創作碩士。王玫玲的作品凝聚生命之時間與記憶的軌跡,她將自我和作品當作媒介,運用身體與畫筆生產意識、雕琢意識,讓思想意識擁有形象。運用層層覆蓋的方式,釋放出社會文化沉積在女性身上的潛在情緒,在作品的最終畫面上,留下神秘而抽象的筆跡圖騰。近年作品獲邀於台灣及美國舊金山等地展出,亦獲文化部藝術銀行收藏。

- 吳冠德

駐村時間:2024.11

1979年出生,國立台灣師範大學美術研究所碩士,曾任高中美術教師。2012年離職後赴法國創作多年,返鄉後於三峽老街成立「庶民美術館」推廣藝文。其作品富有深刻的東方哲思,運用樹枝、石頭、種子做出刮除技巧,實踐「減法」與「留白」的美學,讓生命在畫布上滋長蔓延,呈現出平和、遼闊、靜謐的意象。近年作品獲邀展出於美國、法國、義大利、澳洲、日本等國之各大城市,國內於國立歷史博物館、國立台灣美術館、高雄市立美術館等展出六十餘次,亦獲得國內外獎項及公私立機構收藏。

- 林秦華

駐村時間:2024.12

1978年出生於台北,1996年復興商工繪畫組畢業,2000年景文技術學院視覺傳達科畢業,現為獨立接案平面設計師。其設計執行案例如下:裝幀設計《吳哥之美》、《微塵眾:夢紅樓系列》、《池上日記》、《品味唐詩》、《感覺宋詞》、《歲月靜好》、《激流與倒影》、《他們在島嶼寫作系列電影》套盒包裝;展覽文宣設計:北師美術館「北師美術館序曲展」、「不朽的青春:台灣美術再發現」、「光:台灣文化的啟蒙與自覺」、池上穀倉藝術館「金剛經:諸相非相」。

展覽照片

活動

周邊商品